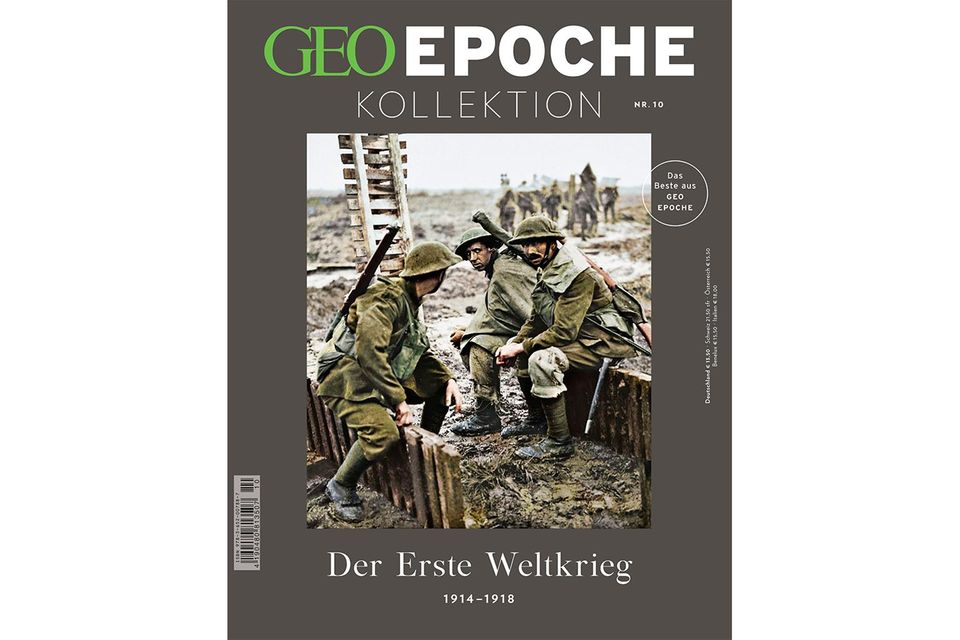

Versailles, 7. Mai 1919. Es ist der erste wirklich warme Tag nach einem langen Winter. Im Park beim Hotel „Trianon Palace“ stehen die Magnolien und Holzapfelbäume in Blüte, als am frühen Nachmittag eine Wagenkolonne langsam über die Auffahrt rollt: khakifarbene Automobile mit hohen Militärs; schwarze, blaue und graue Limousinen, in deren Fonds Regierungschefs und Diplomaten aus 32 Ländern sitzen.

Sie sind gekommen, um den Deutschen die Bedingungen für einen Friedensschluss zu präsentieren: einen Vertrag aus 440 Artikeln über Schuld, Entschädigung und neue Grenzverläufe – das bislang weitgehend geheim gehaltene Ergebnis einer viermonatigen Konferenz, zu der die Besiegten nicht geladen waren.

Eine Aussprache zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern ist nicht geplant. Die Deutschen sollen den Vertragstext nur entgegennehmen, etwaige Kommentare schriftlich einreichen: binnen zwei Wochen und in doppelter Ausfertigung.

Kurz vor 15 Uhr hat sich der Sitzungssaal mit Delegierten fast jeder Hautfarbe und Herkunft gefüllt. Nur die Deutschen fehlen noch.

Streng nach Protokoll gruppieren sich die Ländervertreter um einen hufeisenförmigen Tisch. In der Mitte sitzt der Gastgeber, Georges Clemenceau, der 77 Jahre alte französische Ministerpräsident, von dem es heißt, er wolle dereinst aufrecht stehend begraben werden, das Gesicht dem verhassten Deutschland zugewendet.

Dem alten Mann mit dem buschigen Schnauzbart sind die Strapazen der Verhandlung anzusehen. Seine gnomenhaften Augen wirken übernächtigt, und die Ekzeme an seinen Händen haben sich so verschlimmert, dass er sie unter grauen Handschuhen verbergen muss.

Zu seiner Linken hat David Lloyd George Platz genommen, der britische Premierminister, 56 Jahre alt, ein Mann von gewinnendem Wesen, mit rosigem Gesicht und dichtem weißen Haarschopf.

Auf der Konferenz hat er sich als brillanter Rhetoriker erwiesen – aber bisweilen auch als Opportunist, der seine Meinung notfalls minutenschnell ändern kann. Immer auf der Suche nach einem taktisch optimalen Mittelweg zwischen dem Wunsch nach einer besonnenen Nachkriegsordnung und den Chancen auf die eigene Wiederwahl: in einem Land, dem er noch im Wahlkampf versprochen hatte, die „deutsche Zitrone auszupressen, bis die Kerne quietschen“.

Clemenceau zur Rechten sitzt Woodrow Wilson, der Präsident der USA, hager, steif und aufrecht, mit dem Habitus des Predigers.

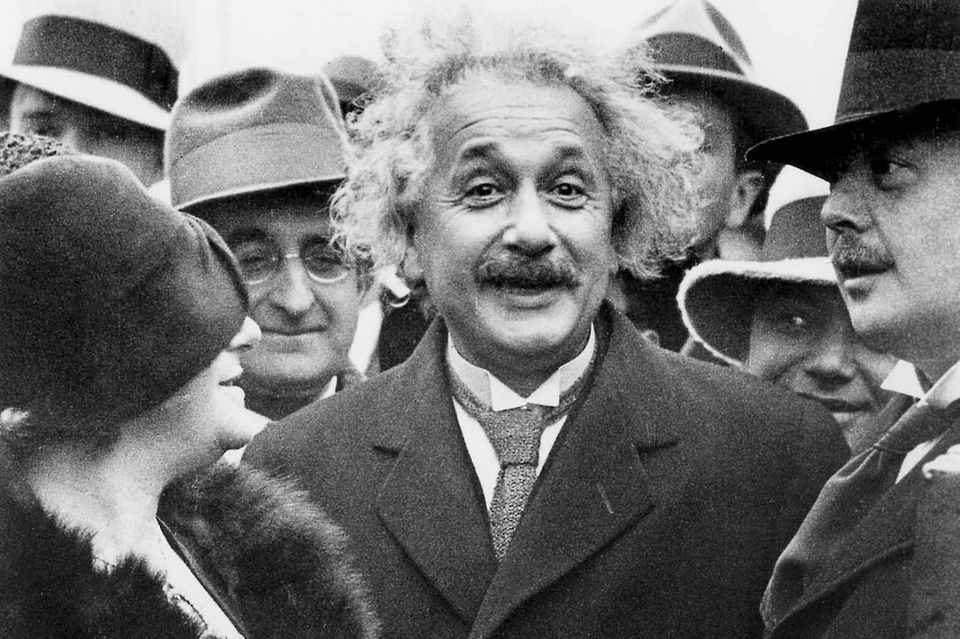

Als erstes amerikanisches Staatsoberhaupt ist er persönlich nach Europa gereist, um hier mit dem ganzen Gewicht der aufstrebenden Großmacht für eine Friedensordnung völlig neuer Art zu werben: frei von Eigennutz und geheimer Machtdiplomatie, mit einem garantierten Selbstbestimmungsrecht aller Völker; für einen Frieden ohne Rache unter der Segen bringenden Kontrolle eines neu zu schaffenden Weltparlamentes, dem er den Namen „Völkerbund“ gegeben hat.

Schon vor der Unterzeichnung des Waffenstillstandes im November 1918 hat Wilson eine gerechte Friedensordnung in einem 14 Punkte umfassenden Programm als das wichtigste amerikanische Kriegsziel definiert. Für viele Intellektuelle verkörpert er seither die Verbindung von Philosophie und Macht. Er selbst hält sich für moralisch allen Winkelzügen seiner europäischen Alliierten überlegen. Doch in der Verhandlungskunst muss sich der Idealist den Machtstrategen aus der alten Welt zumeist geschlagen geben.

Um kurz nach 15 Uhr wird es still. Ein Saaldiener kündigt die deutschen Delegierten an. Dürr, blass und vor Aufregung schwitzend, führt Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau, der erste Außenminister der neuen deutschen Republik, eine Gruppe von Diplomaten in den Raum. Nach kurzem Zögern erheben sich alle Anwesenden – ein Relikt der Höflichkeit aus einer anderen Welt, vor 1914. Zielstrebig geht Brockdorff-Rantzau auf den Tisch im Inneren des Hufeisens zu.

In einer französischen Zeitung hat er eine Skizze des Raumes gesehen; die Plätze für die Deutschen waren dort mit „Anklagebank“ bezeichnet.

„Die Stunde der Abrechnung ist da“, sagt nun Clemenceau. „Sie haben uns um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewähren.“ Einer seiner Mitarbeiter händigt Brockdorff-Rantzau das Vertragswerk aus. Der Deutsche lässt die Blätter kurz durch seine Finger gleiten und schiebt den Stapel wieder beiseite.

Jetzt kann er das Wort direkt an die Vertreter der Siegermächte richten, vermutlich seine einzige Chance. Er will sie einer Geste deutscher Selbstbehauptung opfern – und während seiner abgelesenen Rede einfach sitzen bleiben. Ein diplomatischer Affront.

„Wir kennen die Wucht des Hasses, die uns hier entgegentritt“, erklärt der deutsche Außenminister seinen empörten Zuhörern. „Es wird von uns verlangt, dass wir uns als die allein Schuldigen am Kriege bekennen. Ein solches Bekenntnis wäre aus meinem Munde eine Lüge.“

In Deutschland werden die Menschen jubeln über die Unbeugsamkeit ihres Abgesandten. Im Saal des „Trianon Palace“ aber läuft Clemenceau vor Wut rot an. Lloyd George zerbricht im Zorn einen Brieföffner aus Elfenbein. Und Präsident Wilson sagt kopfschüttelnd zu einem Vertrauten: „Die Deutschen tun wirklich immer nur das Falsche.“

Als Brockdorff-Rantzau geendet hat, verlässt er mit seiner Abordnung den Saal. In der Tür dreht er sich noch einmal um, blickt den Vertretern der Siegermächte ins Gesicht und zündet sich eine Zigarette an. Einer der Umstehenden bemerkt, dass seine Lippen zittern. Noch bevor der Vertrag von Versailles eine einzige Unterschrift trägt, ist klar geworden: Er wird vielleicht den Frieden regeln können. Versöhnung stiften jedoch nicht.

Die erste Verfassung für die Welt: der Versailler Vertrag

Dabei ist nie zuvor in der Geschichte der Diplomatie ein Abkommen mit so viel Aufwand ausgehandelt worden. Von Januar bis Juni 1919 wird ein Großteil der Welt in einem noch vom Krieg gezeichneten Paris neu gestaltet. Im Rosengarten der Tuilerien erinnert ein Krater an die Luftangriffe auf die Stadt, und in den Fensteröffnungen von Notre Dame stecken statt der wertvollen bunten Scheiben noch die gelben Ersatzgläser aus den Tagen der Bombenabwürfe.

Auf den Boulevards, in den Cafés sowie in 58 Komitees und Arbeitsgruppen verteilen Hunderte Diplomaten jeden Tag die Reste der drei im Krieg untergegangenen Reiche: von Deutschland, Österreich-Ungarn und dem der Osmanen.*

„Man fühlt sich in ein kreischendes Papageienhaus versetzt“, beschreibt ein Brite die Kakophonie der Interessen. Serben und Rumänen streiten sich um das Banat, Chinesen und Japaner um die deutsche Kolonie Kiautschou. Die Polen wollen Danzig, die Griechen den kleinasiatischen Hafen Smyrna. Die Neuseeländer sind an den Pazifikinseln Nauru und Samoa interessiert, die Italiener an einem Streifen Küste in Dalmatien.

Die Engländer sorgen sich um ihre Handelsinteressen, die Franzosen fordern Sicherheit vor Deutschland. Die Belgier wünschen sich eine Belohnung für den Einsatz ihrer kongolesischen Truppen gegen das deutsche Ostafrika. Die Araber fordern als Gegenleistung für ihren Kampf gegen die Türken die versprochene Unabhängigkeit. Tschechen und Slowaken wollen ihren neu gegründeten Staat erweitern. Über den Wunsch der Armenier, Ukrainer und Kurden nach Unabhängigkeit wird lange diskutiert.

Die Russen sind nicht eingeladen – und wirken daher umso bedrohlicher. Und die Repräsentanten der Åland-Inseln in der Ostsee erheben das Wort für einige Tausend Schwedisch sprechende Bewohner, die sich nicht im Machtkampf der Staaten aufreiben lassen wollen.

Allein die Briten haben – gemeinsam mit anderen Mitgliedern ihres Empires – insgesamt 400 Delegierte in fünf Hotels nahe dem Triumphbogen untergebracht. Die Amerikaner sind zeitweise sogar mit 1300 Mann vertreten.

Ihr Hauptquartier ist das Apartment ihres Präsidenten, Nummer 11 Place des Etats-Unis. Hier fallen die wichtigsten Entscheidungen der Konferenz. Zweimal pro Tag tritt in Wilsons Arbeitszimmer ab Ende März 1919 der Rat der Vier zusammen: Wilson selbst, Clemenceau, Lloyd George und der italienische Ministerpräsident Vittorio Orlando.

Die vier wollen die kompliziertesten Fragen der neuen Weltordnung ganz privat vor dem Kaminfeuer lösen. Ihr wichtigstes Thema gilt ihnen als viel zu heikel, als dass sie es sich leisten könnten, alle ihre Argumente öffentlich zu diskutieren: Es geht um den Umgang mit dem besiegten Deutschland.

Mehr als 20 Mal sitzen die vier Regierungschefs insgesamt zusammen, kriechen gemeinsam über Wilsons auf dem Boden ausgebreitete Europakarte, markieren Grenzverläufe, diskutieren das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Zukunft der deutschen Kolonien, meist auf der Basis britischer und französischer Pläne – weil Orlando ohnehin nur an italienischen Gebietsansprüchen interessiert ist und Wilson eher an der Einhaltung seiner Prinzipien als an konkreten Details.

An einem einzigen Tag besprechen die vier beispielsweise die Höhe der von den Deutschen zu fordernden Wiederaufbauhilfe, die Frage einer alliierten Besetzung des Rheinlandes, die Zukunft der saarländischen Kohlengruben und den möglichen Bau eines Tunnels unter dem Ärmelkanal, damit die Briten den Franzosen schneller zu Hilfe kommen können, falls die Deutschen wieder angreifen.

Doch in den meisten Fragen kommen sie nicht recht voran: Wie viel Entschädigung kann Deutschland überhaupt zahlen, ohne dass die junge Demokratie zusammenbricht? Wie hoch muss die veröffentlichte Summe aller Forderungen sein, damit den Friedensmachern niemand von ihren Landsleuten zu viel Deutschfreundlichkeit vorwerfen kann?

Wie viele Soldaten sind Deutschland zuzugestehen, damit es Frankreich nicht gefährden, sich aber gegen bolschewistische Übergriffe verteidigen kann?

Darf man den Nord-Ostsee-Kanal dem kleinen Dänemark anvertrauen, oder sollte man ihn lieber zuschütten? Muss Helgoland gesprengt werden? Wie ist die deutsche Kriegsflotte aufzuteilen, ohne dass die maritime Machtbalance der Alliierten gestört wird?

Ist der Kaiser als Kriegsverbrecher abzuurteilen, gar dem Volk in einem Käfig zur Schau zu stellen, wie es ein britischer Parlamentarier schon gefordert hat? Oder lässt man Wilhelm im niederländischen Exil mit seiner Schande allein?

„Der Kaiser muss zur Verurteilung nach England“, sagt Lloyd George auf einer Sitzung. „Passt auf, dass ihr sein Schiff dabei nicht sinken lasst“, scherzt Clemenceau. Und wohin dann mit ihm? „Bitte nicht Bermuda“, ruft Wilson. „Da will ich mich selbst zur Ruhe setzen.“

Meistens ist die Stimmung unter den Verhandlern aber ernst. In Deutschland hungern Hunderttausende und warten auf Nahrungsmittel. Allein im Jahr 1919 flammen in Europa ein Dutzend lokale Kriege auf – etwa zwischen der Türkei und Griechenland. Und jeden Monat verschiffen die USA 300 000 Soldaten zurück nach Hause – damit schwindet die Möglichkeit, den Friedensschluss mit Drohgebärden durchzusetzen.

Für den Fall eines Fehlschlags der Verhandlungen drohen alle Seiten unverhohlen mit dem Chaos. Clemenceau ist sogar fest entschlossen, bis Berlin vorzumarschieren und Deutschland zu zerschlagen, wenn die Kriegsverlierer sich nicht in den Vertrag fügen.

In Berlin zeichnen die Politiker allerdings ein anderes Szenario: Ohne ein starkes Deutschland könne niemand mehr den Siegeszug der Bolschewiken Richtung Westen stoppen. Wie eine Infektionskrankheit, so Brockdorff-Rantzau zu einem britischen General, werde der Kommunismus über die geschwächten Deutschen kommen. „Und ich werde persönlich dafür sorgen, das auch die Engländer dann angesteckt werden.“

Die Staatsmänner spüren die Last der Verantwortung

Bei Lloyd George verfehlen diese Drohungen ihre Wirkung nicht: „Das Schlimmste wäre es“, schreibt er in einem Memorandum, das die Franzosen zur Mäßigung ihrer Forderungen mahnen soll, „wenn die Deutschen ihren Intellekt und ihre enorme Organisationsfähigkeit den revolutionären Fanatikern zur Verfügung stellen würden.“

Der Friedensschluss dürfe daher keine Verbitterung produzieren, sagt er seinen Kollegen. Und meint damit auch: keine Notwendigkeit für ein verlängertes Engagement der britischen Armee auf dem Kontinent – das ihn zu Hause den nächsten Wahlsieg kosten könnte.

Die Staatsmänner im Pariser Apartment des US-Präsidenten spüren die Last der Verantwortung. Über Wochen schreien sie sich an, versöhnen sich wieder, schmieden Bündnisse und legen rhetorische Fallen. Einmal bricht der Italiener Orlando gar in Tränen aus, als niemand seinen Anspruch auf den Adriahafen Fiume (Rijeka) unterstützen will. Wilson, sein Widersacher in der Streitfrage, nimmt ihn tröstend in den Arm.

Einen „Rat der Freunde“ wird der amerikanische Staatschef das mächtige Quartett später stolz nennen, „enge Freunde, die alle an die gleiche Sache glauben“. Doch das ist eine folgenschwere Fehleinschätzung, die den Verlauf der Konferenz in weiten Teilen vorzeichnet.

Der bei der europäischen Bevölkerung populäre US-Präsident will nicht wahrhaben, dass er für die Machtpolitiker der alten Welt ein leichtes Opfer ihrer strategischen Winkelzüge ist. Ein Idealist mit viel Pathos und wenig diplomatischer Erfahrung – der zudem seine obersten Verhandlungsziele lange vor der Konferenz bekannt gemacht hat: die Schaffung eines Völkerbundes und die Garantie der nationalen Selbstbestimmung. Der Weltverbesserer ist deshalb erpressbar.

Vor allem Clemenceau weiß das auszunutzen. Während Wilson sich als Vorsitzender eines Ausschusses um alle Details des neuen Völkerbundes kümmert, entsenden die Franzosen nur ein paar weisungsgebundene Diplomaten in jenes Gremium – mit dem Auftrag, den US-Präsidenten durch von vornherein aussichtslose Forderungen zu zermürben.

„Lasst euch ein Zugeständnis nach dem anderen abringen“, hat Clemenceau seine Unterhändler instruiert. „Eure Rückschläge beim Völkerbund werden mir helfen, in der Rheinland-Frage umso mehr Entgegenkommen zu verlangen.“

Die Taktik geht auf: Der französische Regierungschef weiß genau, dass er den Verhandlungsspielraum nicht bei den eher theoretischen Fragen eines noch immer vage definierten Weltparlamentes benötigt, sondern bei der Festlegung der deutschen Westgrenze – jener Bestimmung, die wie keine andere die Interessen der französischen Nation betrifft.

Entsprechend hoch beginnen die Franzosen zu pokern. Das rechte Rheinufer soll auf einer Breite von 50 Kilometern entmilitarisiert werden, auf der linken müsse man formal selbstverwaltete rheinische Republiken begründen, die als Puffer zwischen Frankreich und seinem Erbfeind dienen können. „Ein verrückter Vorschlag“, kontert Wilson: „Ich würde mich lieber auf der Straße steinigen lassen, als dem zuzustimmen.“

Mitte April 1919 steht die Friedenskonferenz vor dem Abbruch

Dass er so reagiert, haben die Franzosen wohl vorhergesehen – stünde doch ein aus rein strategischen Gründen und gegen den Willen der Bevölkerung gegründeter Rhein-Staat gegen den Grundsatz der Amerikaner, dass alle Völker über ihr Schicksal selbst bestimmen sollen.

Doch für Clemenceau ist diese Forderung eine gute Ausgangsposition. Nur millimeterweise lässt er sich zurückdrängen. Ringt Briten und Amerikanern eine Garantie ab, dass sie Frankreich im Falle einer neuerlichen deutschen Aggression zu Hilfe kommen werden.

Er beschimpft Wilson als „Freund der Deutschen“ und wirft ihm vor, sich in seiner moralischen Prinzipienreiterei wie ein selbst ernannter Jesus Christus zu gebärden. Woraufhin der Präsident einen Dampfer in den Hafen von Brest bestellt – und so mit seiner Abreise droht.

„Friedenskonferenz in der Krise“, titelt die „New York Times“. Und ein Sprecher des französischen Außenministeriums erklärt rüde, Präsident Wilson wolle vermutlich „heim zu seiner Mutti“.

Wilson ist ernüchtert. Mitte April 1919 steht die Konferenz, mit der er seine Visionen verwirklichen will, vor dem Abbruch. Die Italiener drohen, sich aus den Gesprächen zurückzuziehen, weil Wilson ihnen noch immer nicht Fiume zugesteht. Die französische Presse wendet sich gegen den „Starrsinn“ des Amerikaners. Und dessen einziger Verbündeter in der Rheinland-Frage, Premier Lloyd George, ist für einige Tage nach London gereist.

Jetzt ist der Zeitpunkt für Clemenceau gekommen, Wilson zu umgarnen. Ja, er könne sich der amerikanischen Position weiter annähern. Wenn sich nur der Präsident zumindest dem Vorschlag einer zeitlich begrenzten Besetzung des Rheinlandes anschließen könne: unterteilt in drei Zonen, mit gestaffeltem Abzug nach fünf, zehn und 15 Jahren – sofern die Deutschen ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllten. Zum Dank könne Frankreich die US-Position bei Grenzstreitigkeiten in Kleinasien unterstützen.

Der amerikanische Staatschef kann nicht widerstehen. Er willigt ein. Zumindest darf er sich einreden, dass er die Franzosen von ihrem Wunsch abgebracht hat, das westliche Rheinland durch einen Vasallenstaat quasi zu annektieren: In 15 Jahren werde diese Region wieder deutsch regiert – ganz so, wie es das Selbstbestimmungsrecht der Völker verlangt.

Clemenceau sieht das allerdings anders: „In 15 Jahren bin ich tot“, sagt er einem Kollegen. „Aber wenn Sie mir die Ehre erweisen, mein Grab zu besuchen, dann werden Sie mir sicher berichten können: Wir stehen immer noch am Rhein. Und da bleiben wir auch.“

Die Verteilung der Mandatsgebiete führt zu Konflikten

Es bleibt nicht Wilsons einziges Zugeständnis. „Mit Freundlichkeit und vorgetäuschtem Versöhnungswillen“, so kritisiert John Maynard Keynes, der Wirtschaftsberater der britischen Delegation, den amerikanischen Präsidenten, „können die Europäer Wilson immer wieder von seinen Positionen abdrängen. Er verpasst dann den Moment, an dem er spätestens die Zehen in den Boden graben müsste – und bevor er es selbst bemerkte, ist es zu spät. Er ist einfach zu langsam. Und zu schwer von Begriff.“

Der US-Präsident gibt den Italienern nach, als die ihr Staatsgebiet bis zum Brenner ausdehnen wollen – und akzeptiert damit, dass 250.000 deutschsprachige Südtiroler unter fremde Herrschaft geraten. Später wird er das Zugeständnis mit einer Unachtsamkeit beim Lesen seiner Europakarte entschuldigen.

Er gibt den Franzosen nach, die einen von Österreich gewünschten Anschluss an Deutschland verhindern möchten. Direkt verbieten lassen mag er diese Ausdrucksform der nationalen Selbstbestimmung freilich nicht – doch Clemenceau setzt durch, dass erst der Völkerbund der Staatsverbindung zustimmen müsse. Einstimmig. Also mit französischem Vetorecht.

Vor allem im Osten Europas geraten Wilsons Prinzipien immer wieder in Konflikt mit den strategischen Interessen Clemenceaus: Der plant dort einen „Cordon Sanitaire“, einen Gürtel wehrhafter Staaten von Finnland bis zum Mittelmeer, der die Russen zurück- und die Deutschen von Osten her in Schach halten soll. Dazu wollen die Franzosen die Grenzen der neuen Länder nach strategischen Erfordernissen ziehen – nicht, wie Wilson, nach ethnischen.

Der Amerikaner lässt es ein ums andere Mal geschehen: In Polen entstehen mit der Region Posen und dem Korridor zwischen Pommern und Ostpreußen Enklaven, die von Millionen Deutschen bewohnt sind.

In Ostgalizien verweigert die Friedenskonferenz der weitgehend ukrainischen Bevölkerung das Recht auf Selbstbestimmung: damit das Gebiet mit seinen Ölfeldern dem von Frankreich protegierten Polen zugeschlagen werden kann.

Zwischen Rumänien und Ungarn stiften die Ergebnisse der Friedensverhandlung eine lang anhaltende Feindschaft. Und mit dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen bestätigen die Großmächte einen Vielvölkerstaat, der auf Dauer nicht bestehen kann.

Hauptsache, der Vertrag zur Schaffung des Völkerbundes nimmt keinen Schaden: So sieht es der US-Präsident. Denn nur wenn alle Nationen ihm zustimmen, werde dieses neue Organ der kollektiven Sicherheitspolitik später in der Lage sein, etwaige Ungerechtigkeiten rechtzeitig zu korrigieren.

Und was soll mit den deutschen Kolonien geschehen? In Wilsons neuer Weltordnung ist kein Platz für annektierte Überseegebiete, deren Bodenschätze die Wirtschaft der Kolonialmächte sanieren und deren Bevölkerung unter europäischem Kommando in europäische Kriege ziehen muss. Auf der anderen Seite aber stehen die Begehrlichkeiten: Frankreich will Togo, Südafrika will Deutsch-Südwest, Australien will Neuguinea und den Bismarck-Archipel, Italien will ein Stück Somalia. Ein Widerspruch, den die Friedensmacher nicht überbrücken können – allenfalls rhetorisch.

Am Ende ist es der Südafrikaner Jan Smuts, Mitglied der Delegation des britischen Empire, der dem US-Präsidenten die Interessen der alten Kolonialmächte in politisch korrekter Formulierung serviert: „Große Reiche werden aufgelöst“, schreibt er in einem Memorandum, „und zurück bleiben mancherorts Völker, die noch vieler Fürsorge bedürfen, bis sie in die Unabhängigkeit entlassen werden können. Hier ist der Völkerbund gefordert.“ Wilson ist beeindruckt.

Vor allem ein Wort des Plans gefällt dem Moralisten gut: „Mandatsgebiete“ sollen die Kolonien fortan heißen, ein Begriff mit wohlwollendem Beiklang.

Smuts unterteilt die Regionen nach ihren Entwicklungsstadien in drei Kategorien, die rückständigsten sollen zu ihrem eigenen Wohl von ihren Paten-Staaten beinahe wie ein Teil ihres eigenen Territoriums behandelt werden – nicht für immer, sondern für eine Pachtzeit von 999 Jahren. Und selbstverständlich überwacht durch den Völkerbund, dem jährliche Berichte über den Fortschritt der Schützlinge zuzuleiten sind.

Der Kompromiss beruhigt Wilsons Gewissen und dient den Interessen der übrigen Siegermächte. Der große Gewinner aber ist der Südafrikaner Smuts: Er gilt dem US-Präsidenten seit seinem Vorschlag als integrer Verbündeter im Kampf für eine gerechte Weltordnung – und hat sich zugleich die Vormacht über Deutsch-Südwestafrika gesichert.

Nur das kleine Belgien, das von deutschen Truppen in vier Jahren Besatzung verwüstet worden ist, wird bei der Verteilung der Kolonien zunächst übergangen. Erst nach heftigen Protesten werden am Ende der Konferenz zwei Stücke Land vom ehemals deutschen Ostafrika abgeteilt und den Belgiern als Mandatsgebiete zuerkannt: die Territorien von Ruanda und Burundi.

Monatelang verhandeln die Staatsmänner um Milliardenbeträge

Am längsten aber streiten sich die Alliierten ums Geld. Hier ist die Lage paradox: Das Land des Kriegsverlierers ist weithin unbeschädigt – in Frankreich dagegen liegen 4000 Ortschaften in Trümmern, 20 000 Fabrikanlagen wurden demontiert oder zerstört, Bergwerke geflutet. In Belgien herrscht eine Arbeitslosigkeit von 80 Prozent: vor allem, weil die Deutschen alle Industrieanlagen fortgeschafft haben. Großbritannien hat bei den Amerikanern fast fünf Milliarden Dollar geliehen, um seine Kriegskosten zu decken. Frankreich steht mit vier Milliarden in der Schuld der Amerikaner, und mit drei Milliarden bei den Briten.

Das deutsche Kaiserreich dagegen hat seine Kriegsanstrengung allein mit inländischen Schuldverschreibungen finanziert – und die wird die neue Republik angesichts der hohen Inflation kaum real zurückzahlen müssen. Sollen ausgerechnet aus dem Krieg die Verlierer als stärkste Wirtschaftsmacht des Kontinents hervorgehen? Nein, sie müssen für den Schaden aufkommen, da sind sich die Alliierten einig. Aber wie?

Zu hohe Forderungen würden die deutsche Wirtschaft kollabieren lassen – was vor allem den britischen Export-Interessen zuwiderläuft. Zu niedrige Reparationen aber würden die öffentliche Meinung in den Siegerländern gegen all zu sanfte Friedensmacher aufstacheln – und die Unterhändler ihre Ämter kosten.

Was ist mit den kriegsbedingten Steuerausfällen? Dem getöteten Vieh? Den gestohlenen Kunstwerken? Und darf Deutschland notwendige Lebensmittellieferungen mit Gold bezahlen, wie es die USA wünschen? Dann allerdings wäre ein großer Teil des kaiserlichen Staatsschatzes schon vergeben, noch ehe die Franzosen und die Belgier ihre Forderungen geltend machen könnten.

Monatelang spielen die Staatsmänner mit Milliardenbeträgen. Die Briten wollen die Summe der Forderungen bei 120 Milliarden Dollar festsetzen, die Franzosen bei 220 Milliarden, die Amerikaner bei 22 Milliarden. Der Weltökonom John Maynard Keynes aber warnt die Politiker, dass die deutsche Republik höchstens zehn Milliarden zahlen könne.

Doch auf welcher Grundlage können die Reparationen berechnet werden? Wilson hat sich auch in diesem Punkt schon vor dem Waffenstillstand festgelegt: Nur die Kosten für zivile Schäden werde man den Deutschen abverlangen, keine Strafzahlungen, keine Beiträge zu den Kriegskosten der Alliierten. Die Franzosen stimmen dem nach kurzem Zögern zu – denn so würden ihnen fast drei Viertel aller Reparationen zustehen.

Lloyd George mag das nicht akzeptieren. Wenn Wilson seinen Plan durchsetzen kann, wird Großbritannien nur Entschädigung für ein paar versenkte Handelsschiffe erhalten, viel größer sind die zivilen Schäden auf der Insel nicht (auch wenn die britische Regierung mehr Geld als alle anderen Alliierten für den Krieg ausgegeben hat).

Die Deutschen wollen ihre Gebietsverluste begrenzen

Der Brite setzt auf Jan Smuts aus Südafrika, dessen salomonische Formulierungen Präsident Wilson so beeindruckt haben. Der löst das Problem erneut sehr elegant: Wenn Wilson nur zivile Schäden in die Rechnung einbeziehen wolle, dann gehörten dazu sicher auch die Witwen- und Waisenrenten für die Angehörigen gefallener Soldaten, die in Großbritannien einen großen Teil der Kriegskosten ausmachen.

„Eine absurde, unlogische Forderung“, murren US-Experten. Doch Wilson hat Gefallen an der moralisch aufgeladenen Argumentation des Südafrikaners: „Logik? Ich pfeife auf die Logik. Die Deutschen sollen die Witwenrenten bezahlen.“ Das Ergebnis der fiktiven Transaktion stellt David Lloyd George zufrieden: Der britische Anteil an den deutschen Wiedergutmachungszahlungen erhöht sich dadurch auf 28 Prozent, der französische sinkt auf 52 Prozent.

Dass sich die Summe der von den Deutschen zu leistenden Entschädigungen damit – zumindest theoretisch – glatt verdoppelt, fällt für den Briten, der kurz zuvor noch Mäßigung gepredigt hat, nicht mehr ins Gewicht: Ein Gesamtbetrag aller geforderten Reparationen wird in der Endfassung des Vertrages ohnehin noch nicht erscheinen – aus Furcht vor der öffentlichen Meinung. Und jeder der Unterhändler weiß genau, dass Deutschland ohnehin nicht sämtliche Forderungen wird bedienen können.

Moralische Schuld und finanzielle Leistungsfähigkeit: Ein junger Anwalt von der Wall Street, Mitglied der amerikanischen Delegation, wird beauftragt, das politische Dilemma juristisch irgendwie zu lösen: John Foster Dulles, der spätere US-Außenminister, entwirft zwei Artikel des Vertragstextes, mit denen er allen Seiten gerecht zu werden glaubt.

Laut Artikel 231 sollen die Deutschen ihre moralische Schuld am Krieg und seinen Folgeschäden eingestehen, um die aufgebrachte Bevölkerung in den Siegerstaaten zu besänftigen. Und in Artikel 232 sollen die Alliierten einräumen, dass Deutschland nicht alle diese Schäden wird ersetzen können – und so die junge Republik vor allzu hohen Forderungen schützen.

Die Friedensmacher halten das für einen fairen Kompromiss. Niemand sieht voraus, dass es vor allem diese Klauseln sind, die den Vertrag für die Deutschen unerträglich machen. Die Siegermächte bestellen die deutschen Vertreter für den 28. April nach Versailles – und hoffen auf eine reibungslose Abwicklung.

Als Außenminister von Brockdorff-Rantzau mit 180 Diplomaten und Journalisten in einem Sonderzug durch das verwüstete Nordfrankreich fährt (im Schritttempo, wie Clemenceau persönlich angeordnet hat), ahnen die deutschen Politiker bereits, dass die Bedingungen der Alliierten hart ausfallen werden. Ministerpräsident Philipp Scheidemann von der SPD hat seinem Abgesandten die strikte Anweisung mit auf den Weg gegeben, die Kriegsschuldfrage möglichst auszuklammern – und den Siegermächten in konkreten Sachfragen Zugeständnisse abzuringen.

Um die Unterkunft ihrer ehemaligen Kriegsgegner, das heruntergekommene „Hôtel des Réservoirs“, haben die Franzosen einen Zaun aus rohen Latten aufgestellt – wie es heißt, um Übergriffe auf die Gäste zu verhindern, die jetzt eigenhändig Kisten voller Dokumente, Landkarten und Memoranden auf ihre Zimmer schleppen: Unterlagen für eine Verhandlung zwischen Siegern und Besiegten, die es niemals geben wird.

Tag und Nacht feilt die deutsche Delegation an ihren Positionspapieren, übertönt ihre Sitzungen mit Grammophonmusik aus Wagners „Tannhäuser“, um französischen Agenten das Abhören zu erschweren. Die Deutschen glauben immer noch, bei den Alliierten Gehör für ihre Vorschläge zu finden, in denen sie vor allem die Gebietsverluste für das Reich begrenzen – und dafür lieber höhere Entschädigungen zahlen wollen.

Das Vertragswerk am 7. Mai führt bei den Deutschen zur Empörung

Umso schockierter sind die Abgesandten, als sie das Vertragswerk am 7. Mai endlich in Händen halten. Als ein Delegierter an diesem Abend die wichtigsten Punkte per Telefon nach Berlin durchgibt, brüllt er vor Empörung so laut in den Hörer, dass der französische Geheimdienst seinen Redeschwall nur teilweise verstehen kann: Elsass-Lothringen, Posen, das Memelland und fast ganz Westpreußen vom Reich abgetrennt, das linke Rheinufer besetzt von alliierten Truppen, Volksabstimmungen in Oberschlesien, Eupen-Malmedy und Nordschleswig. 13 Prozent des deutschen Territoriums gehen verloren.

Das Saargebiet wird dem Völkerbund unterstellt – und die Franzosen dürfen 15 Jahre lang die Kohlengruben ausbeuten. 75 Prozent der deutschen Eisenerzvorkommen gehen an die Sieger über. Alle Kolonien sind abzutreten, ebenso fast alle Handelsschiffe. Das deutsche Heer wird verkleinert: 100 000 Soldaten, 15 000 Matrosen, 4000 Offiziere sind fortan die Obergrenze. Flugzeuge, Panzer und U-Boote sind verboten.

Der Kaiser soll als Kriegsverbrecher ausgeliefert werden, wie auch weitere, von den Alliierten beschuldigte Deutsche. Und das Reich hat den Alliierten einen Blankoscheck für ihre finanziellen Forderungen zu unterschreiben, deren Höhe eine Kommission erst später bestimmt.

„Der lange Vertragstext wäre ganz unnötig gewesen“, sagt Brockdorff-Rantzau resigniert: „Sie hätten auch einfach schreiben können: Deutschland gibt sein Recht zu existieren auf.“ Auch im Lager der Alliierten, wo viele der Unterhändler den Vertrag erst jetzt komplett in Händen halten, wagen sich die Kritiker nach vorn.

Die Briten beschuldigen Franzosen und Italiener, den Vertrag zu hart gestaltet zu haben. Eine Gruppe junger Amerikaner, einst begeisterte Adepten ihres idealistischen Präsidenten, quittiert aus Protest den diplomatischen Dienst.

Und gegen vier Uhr morgens treffen sich in einer Pariser Straße drei Fußgänger: der Südafrikaner Smuts, der britische Ökonom Keynes sowie Herbert Hoover, der US-Koordinator für Hilfslieferungen (und spätere Präsident). Sorgen haben sie aus ihren Betten getrieben. „Wir waren uns einig“, erinnert sich Hoover später, „dass viele der Bestimmungen des Friedensvertrages geradewegs ins Verderben führen würden.“

In Deutschland treffen die Nachrichten aus Paris auf schieren Unglauben. Seit dem Waffenstillstand im November hat die Bevölkerung das Ausmaß der Niederlage schlicht verleugnet.

Die meisten glauben immer noch, was die Propaganda der Obersten Heeresleitung ihnen eingeschärft hat: dass ihre Truppen sich vor allem verteidigt haben und auf dem Schlachtfeld unbesiegt geblieben sind. Diese kollektive Selbsttäuschung heizt die Wut über den „Diktatfrieden von Versailles“ an.

Hatte nicht der amerikanische Präsident vor Monaten einen Frieden ohne Rache in Aussicht gestellt? Und jetzt will er den Deutschen plötzlich allein die Schuld an diesem Weltkrieg anlasten?

Reichspräsident Friedrich Ebert von der SPD stellt sich an die Spitze der Empörten: Der Amerikaner habe sein „heiligstes Versprechen“ gebrochen und so den deutschen Soldaten „die Waffen aus der Hand gelogen“. Philipp Scheidemann eröffnet die Debatte über die deutsche Unterschrift unter den Vertrag mit einer Festlegung: „Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legte? Der Vertrag ist unannehmbar.“

Artikel 231 des Versailler Vertrags wird zum "Kriegsschuldparagraf"

Vor allem Artikel 231, jene als Teil einer Kompromissklausel gedachte Formulierung des jungen John Foster Dulles, wird schnell als ehrenrühriger „Kriegsschuldparagraf“ berüchtigt. Hunderttausende Demonstranten entladen in Berlin ihre Wut auf Präsident Wilson.

Thomas Mann, aufgewühlt von den Ereignissen, schreibt in seinem Tagebuch: „Ich bin imstande, auf die Straße zu laufen und zu schreien: Nieder mit der westlichen Lügendemokratie!“ – und spekuliert dann über eine Verbrüderung der Deutschen mit den Bolschewiken. Der Soziologe Max Weber ruft die Politiker auf, den ehrabschneidenden Frieden nicht auch noch mit der deutschen Unterschrift zu adeln: „Wir lehnen den Vertrag ab. Kommt doch und besetzt unser Land und seht, ob ihr Euer Geld bekommt.“

Außenminister Brockdorff-Rantzau setzt in Versailles noch immer auf mündliche Verhandlungen. Doch alle Eingaben und Petitionen, die er im Mai den Siegermächten vorlegt, werden abgeschmettert – obwohl die Deutschen in der Sache durchaus zu Konzessionen bereit sind. Schließlich hatte auch das Kaiserreich in früheren Kriegen seinen Gegnern überharte Friedensbedingungen aufgezwungen: den Russen noch 1917 im Frieden von Brest-Litowsk und den Franzosen 1871, ebenfalls in Versailles.

Vermutlich ist es Brockdorff-Rantzaus aggressive Strategie, durch die er die ohnehin nur geringen Chancen auf Gehör für die Deutschen letztlich verspielt. Unablässig zeigt er die Widersprüche in den Vertragswerken auf, beschuldigt die Alliierten, die Ideen Wilsons immer nur dort angewendet zu haben, wo sie ihnen selbst und nicht den Deutschen nutzen.

Vor allem der US-Präsident will von dieser Art Kritik nichts wissen. Brockdorff habe ausgesprochen, so analysiert John Maynard Keynes später, was Wilson über Monate erfolgreich vor sich selbst verleugnet habe: dass er seine Prinzipien dem Kompromiss geopfert hat. „Und so hat er auch die letzte Chance verstreichen lassen, wieder Boden zu gewinnen – indem er den Franzosen zugestand, dass die Deutschen nicht gehört werden sollen.“

Die Alliierten stellen den Deutschen ein Ultimatum für die Zusage der Unterschrift. Die Regierung Scheidemann hält dem Druck nicht stand und tritt zurück, unfähig, den „Schandfrieden“ zu signieren. 42 alliierte Divisionen machen sich zum Marsch nach Deutschland bereit. Im Hafen von Scapa Flow auf den Orkney-Inseln versenken deutsche Kapitäne im Protest die 72 dort festgesetzten Kriegsschiffe der kaiserlichen Marine.

Am Nachmittag des 23. Juni, um 17.40 Uhr, 80 Minuten vor Ablauf der gesetzten Frist, geht im Rat der Vier in Paris eine Nachricht aus Deutschland ein. Die neue Regierung unter dem Sozialdemokraten Gustav Bauer lenkt ein. Minuten später gibt Clemenceau die Anweisung, die geplante Invasion zu stoppen und in Paris Salut schießen zu lassen – zum Zeichen, dass der Krieg beendet ist.

Deutschland bleibt keine Wahl: Am 28. Juni 1919 wird der Versailler Vertrag unterzeichnet

Der Spiegelsaal im Schloss von Versailles, 28. Juni 1919. Mehr als 1000 Delegierte und Gäste sind in jenem Raum versammelt, wo 48 Jahre zuvor die Deutschen den Franzosen einen Frieden aufgezwungen hatten. Der Friedensvertrag liegt in einer Lederschatulle zur Unterschrift bereit, daneben ist für die Signatoren ein großes Tintenfass aufgestellt.

In einer Fensternische hat der französische Regierungschef fünf gesichtsverstümmelte Soldaten positionieren lassen, die ohne Augen, ohne Nase oder mit zerfetztem Kinn aus den Grabenkämpfen zurückgekehrt sind. Eine drastische Illustration der französischen Leiden.

Um 15 Uhr wird es still im Saal. „Bringt die Deutschen herein“, sagt Clemenceau. Geführt von vier Offizieren der Siegermächte, betreten der neue deutsche Außenminister Hermann Müller und Verkehrsminister Johannes Bell den Saal.

Sie schreiten zu ihren Plätzen, den Blick zum Deckenfries gewendet. „Sie sehen nicht aus wie die Repräsentanten eines brutalen Militarismus“, notiert ein britischer Diplomat. „Der eine ist schmächtig, mit rötlichen Augenlidern: Typ zweite Geige in einem Kleinstadtorchester. Der andere hat ein Mondgesicht und sieht leidend aus: Typ Privatdozent. Das Ganze ist höchst peinvoll.“

Nachdem Clemenceau die Versammlung eröffnet hat, werden die Deutschen zu den mit den Siegeln aller Siegerstaaten versehenen Urkunden geleitet. Sie haben ihre eigenen Füllfederhalter mitgebracht, um den Vertrag nicht mit französischer Tinte zu unterschreiben.

„Allgemeine Anspannung. Sie unterzeichnen. Allgemeine Entspannung“, notiert ein Anwesender. Die Delegierten der Kriegsgegner Deutschlands reihen sich ein, um nun auch die Dokumente zu signieren. Hermann Müller und Johannes Bell sitzen allein an ihrem Tisch. Bis ein Bolivianer und zwei Kanadier sie um Autogramme auf dem Programm der Zeremonie bitten. Als Souvenir.

Georges Clemenceau reicht Gratulanten seine behandschuhte Hand. „C’est une belle journée“, sagt er. In seinen Augen stehen Tränen.

Viele Jahre später wird das britische Magazin „Economist“ erklären, dass der Friedensvertrag von Versailles das „finale Verbrechen“ des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Aber sind die Härte der Bestimmungen – und die Verbitterung, die sie hervorrufen – wirklich am Ende die Ursache dafür, dass 20 Jahre nach dem Friedensschluss ein zweiter Krieg ausbricht?

Die meisten Historiker sind sich darin einig, dass diese These nicht zu halten ist. Wahr ist, dass die Unterhändler von Versailles mit ihrem Vertragswerk ein Abkommen völlig neuen Typs schließen wollten und dass sie sich dabei auf kein Vorbild stützen konnten. Wilson, Clemenceau, Lloyd George und Orlando hatten nicht nur vor, die Sieger eines Krieges auf Kosten der Verlierer zu belohnen, so wie seit Jahrhunderten üblich. Zugleich aber mussten sie als demokratisch gewählte Regierungschefs ihre Wähler zufriedenstellen, moralische Prinzipien achten und eine weltweite Friedensordnung für die Zukunft schaffen.

Am Ende scheitern sie mit diesem Vorhaben: an der komplizierten Verteilung der Völker in Europa, die mit dem Prinzip der nationalen Selbstbestimmung von Beginn an kaum in Einklang zu bringen war. An der Unvereinbarkeit von politischer Vernunft, nationalem Machtstreben und den Emotionen nach einem Krieg von nie gekannter Brutalität. Und an mangelnder Einfühlung in die Seelenlage des gefallenen Großbritannien, dessen Bevölkerung den Niedergang des Empire noch nicht verinnerlicht hat.

In Deutschland nutzt Adolf Hitler den Vertrag bald für nationalistische Propaganda

Unterzeichnet wird ein Vertrag, der streng und mild zugleich ist – und zwar in einer unheilvollen Kombination. Er ist derart streng, dass er den Kriegsverlierer demütigt – und selbst zum Gegenstand der nationalistischen Propaganda in Deutschland wird. Fast die gesamte Bevölkerung der Weimarer Republik findet sich schon bald geeint in ihrer Wut gegen das „Diktat von Versailles“.

Und als Adolf Hitler nach seiner Machtergreifung damit beginnt, die Vertragsbestimmungen nach und nach zu missachten, geschieht das unter dem Deckmantel einer scheinbaren Kontinuität: Längst ist es für deutsche Politiker jeglicher Couleur selbstverständlich geworden, den „Schandfrieden“ und die „Kriegsschuldlüge“ tilgen zu wollen.

Doch gleichzeitig ermöglicht der Frieden von Versailles den gedemütigten Deutschen, (im Gegensatz etwa zu Österreich) ihren Wiederaufstieg zu einer Großmacht – ohne Einbindung in eine tragfähige europäische Friedensordnung: Denn auf Dauer können und wollen die Siegermächte die Durchsetzung der Vertragsbestimmungen nicht erzwingen.

Im Jahr 1921 wird die Summe der Reparationen auf 132 Milliarden Goldmark festgesetzt. 1932 stellt das Deutsche Reich die Zahlungen nach mehreren Revisionen des Tilgungsplans mit Zustimmung der Siegermächte ein.

Bis dahin ist etwa ein Sechstel der Forderungen an die Alliierten überwiesen worden – insgesamt nach Schätzungen von Historikern etwas weniger als die Summe, welche die Franzosen den Deutschen nach dem Krieg von 1871 hatten bezahlen müssen.

US-Präsident Woodrow Wilson, für viele der große Verlierer der Versailler Konferenz, wird für das Jahr 1919 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Tatsächlich hat er, langfristig gesehen, viel erreicht: Erstmals legt ein internationaler Vertrag fest, dass die Kolonialherrschaft der Großmächte die Selbstständigkeit der Kolonien zum Ziel haben muss.

Die Internationale Arbeitsorganisation, ebenfalls im Vertrag von Versailles vorgesehen, arbeitet bis heute nach fast unveränderten Statuten. Und mit der Gründungsakte des Völkerbundes wird erstmals in der Geschichte der Menschheit jeder Krieg, jede Bedrohung des Friedens als eine Angelegenheit der gesamten Staatengemeinschaft definiert.

Es ist der erste Versuch eines weltweiten kollektiven Sicherheitssystems und das institutionelle Vorbild für die Gründung der Vereinten Nationen.

Dass Wilsons „League of Nations“ den Frieden nicht sichern kann, ist allerdings unter anderem dem amerikanischen Senat in Washington anzulasten: Dessen Abgeordnete weigern sich, den Vertrag von Versailles zu ratifizieren, weil viele der Senatoren am Ende befürchten, Amerika werde durch das neuartige kollektive Sicherheitssystem erneut in europäische Konflikte verstrickt. Das führt dazu, dass die Weltmacht USA dem Völkerbund nicht einmal beitritt.

Woodrow Wilson glaubt bis an sein Lebensende, der Frieden von Versailles sei „eine 99-prozentige Versicherung gegen einen neuerlichen Krieg“. Er stirbt im Februar 1924 nach einer Serie von Schlaganfällen – von denen der erste ihn bereits bei den Verhandlungen in Paris geschwächt haben soll.